Eine kritische Analyse der neuesten Studie zu grasgefüttertem Rindfleisch – und warum Nachhaltigkeit mehr ist als eine CO₂-Zahl

Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Eshel et al. (PNAS, 2024) kommt zu dem Schluss, dass grasgefüttertes Rindfleisch ähnlich klimaschädlich sei wie industriell produziertes Rindfleisch – und bis zu zehnmal mehr Treibhausgasemissionen verursacht als pflanzliche Proteinquellen.

Diese Studie reiht sich ein in eine lange Liste von Publikationen, die die Diskussion über nachhaltige Landwirtschaft auf eine einzige Kennzahl reduzieren: die CO₂-Bilanz pro Kilogramm Lebensmittel. Doch genau das ist das Problem.

Ein nachhaltiges Ernährungssystem ist nicht nur eine Frage der Emissionen – es ist eine Frage von Bodengesundheit, Wasserzyklen, Biodiversität, Ernährungssicherheit und sozialen Strukturen. Wenn wir Nachhaltigkeit nur durch eine isolierte Zahl bewerten, treffen wir zwangsläufig falsche Entscheidungen.

1. Das selektive Herausgreifen von „Schwachstellen“ als politisches Werkzeug

Das Hauptproblem vieler wissenschaftlicher Arbeiten zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft ist nicht notwendigerweise eine bewusste Manipulation der Daten – sondern die bewusste Auswahl der Indikatoren, die ein System gegenüber einem anderen schlecht aussehen lassen.

Je nachdem, welches Ziel ich verfolge, kann ich immer einen Faktor finden, mit dem ich eine bestimmte Landwirtschaftsform in ein schlechtes Licht rücke:

- Treibhausgasemissionen? Da schneidet Tierhaltung schlechter ab als pflanzliche Lebensmittel.

- Energieverbrauch? Da schneidet Laborfleisch schlecht ab.

- Bodennutzung? Da sieht Weidehaltung ineffizient aus.

- Erosion & Bodenfruchtbarkeit? Da verlieren industrielle Monokulturen haushoch.

Diese Art der selektiven Betrachtung ist der Kern des Problems: Sie führt dazu, dass wir die Landwirtschaft von der Realität abkoppeln und isolierte Optimierungsmaßnahmen anstreben, die in der Gesamtbilanz sogar schädlich sein können.

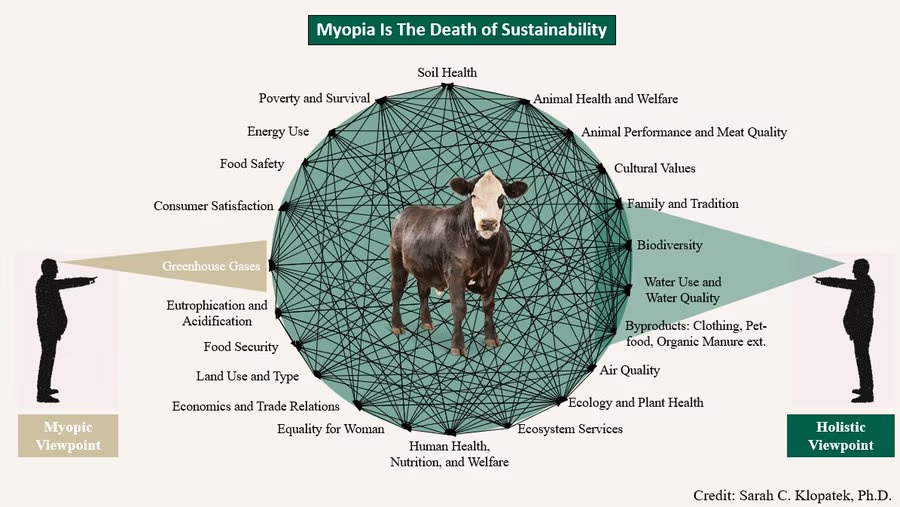

Myopie ist das Ende der Nachhaltigkeit

Die folgende Grafik von Sarah C. Klopatek, Ph.D., macht dieses Problem sichtbar:

📌 Die myopische (kurzsichtige) Perspektive fokussiert sich auf Treibhausgase und isolierte Umweltfaktoren, blendet aber systemische Zusammenhänge aus.

📌 Die holistische (ganzheitliche) Perspektive erkennt die umfassende Rolle der Landwirtschaft in Ökologie, Sozialstrukturen und Ernährungssicherheit.

Ein Beispiel: Weidehaltung wird oft als ineffizient dargestellt, weil sie mehr Fläche pro Kalorie benötigt als industrielle Tierhaltung. Doch dabei wird ignoriert, dass diese Flächen oft keine Alternative für Ackerbau haben – sie binden Kohlenstoff, speichern Wasser und erhalten Biodiversität. Industrielle Feedlots mögen kurzfristig „effizienter“ wirken, aber sie zerstören Böden und sind langfristig nicht tragfähig.

2. Das Märchen von der industriellen „Effizienz“

Ein weiteres Problem der Studie ist ihre Annahme, dass industrielle Mastbetriebe „effizienter“ sind, weil sie weniger Methanemissionen pro Kilogramm Fleisch verursachen. Diese Effizienz wird jedoch auf Kosten von Tieren, Böden und Umwelt erreicht:

❌ Kraftfutter statt Weide: Industrielle Mastbetriebe setzen auf Mais- und Sojafutter, das in Monokulturen unter hohem Pestizid- und Düngereinsatz produziert wird. Die Klimabilanz dieser Futterproduktion wird oft ausgeblendet.

❌ Hoher Antibiotikaeinsatz: Feedlots sind nicht nur Klimakiller, sondern auch eine Brutstätte für antibiotikaresistente Keime.

❌ Bodendegradation: Während sich Böden unter ganzheitlichem Weidemanagement regenerieren, führt der Futteranbau für industrielle Tierhaltung zur Zerstörung fruchtbarer Agrarlandschaften.

Effizienz ist nur dann nachhaltig, wenn sie langfristig tragfähig ist. Eine Landwirtschaft, die Böden, Wasserzyklen und biologische Vielfalt zerstört, ist auf lange Sicht nicht „effizient“ – sie ist selbstmörderisch.

3. Laborfleisch: Die falsche Lösung für ein falsch verstandenes Problem

Die CO₂-Fixierung führt dazu, dass viele Klimaschützer Laborfleisch als die vermeintlich nachhaltigste Lösung sehen. Schließlich braucht es weniger Weidefläche und hat auf dem Papier geringere Emissionen – doch auch hier zeigt sich wieder das Problem der selektiven Indikatoren:

🔴 Extrem hoher Energieverbrauch: Die Produktion von Laborfleisch in Bioreaktoren benötigt eine gigantische Menge an Strom – in vielen Fällen höher als bei Weiderindern.

🔴 Steriles, hochverarbeitetes Endprodukt: Ein echtes Ökosystem besteht aus Boden, Mikroben, Pflanzen, Tieren – nicht aus isolierten Zellkulturen.

🔴 Fehlende positive Umweltwirkung: Weidetiere erhalten Graslandschaften, fördern Biodiversität und binden Kohlenstoff im Boden. Laborfleisch tut das nicht.

🔴 Zentrale Kontrolle: Wer profitiert? Agrarkonzerne und Investoren, die ein monopolisiertes Ersatzprodukt schaffen.

Würden wir Tierhaltung ganz abschaffen, gäbe es nichts mehr, das unsere Graslandschaften pflegt – sie würden veröden und zur Wüste werden. Regenerativ bewirtschaftete Weideflächen sind die effektivste Möglichkeit, um Bodenfruchtbarkeit und Kohlenstoffbindung zu fördern.

4. Die richtige Frage stellen

Anstatt immer nur zu fragen:

🛑 „Welche Landwirtschaft hat die geringsten Emissionen?“

Sollten wir endlich fragen:

✅ „Welche Landwirtschaft regeneriert Böden, stabilisiert Ökosysteme und sichert langfristig unsere Nahrungsmittelproduktion?“

Die Antwort darauf ist klar: Ganzheitliches Weidemanagement ist die nachhaltigste Form der Landwirtschaft.

Doch diese Lösung wird nur sichtbar, wenn wir aufhören, Landwirtschaft auf Emissionszahlen zu reduzieren – und anfangen, das gesamte Bild zu betrachten.

5. Fazit: Nachhaltigkeit braucht eine neue Perspektive

Die Fixierung auf CO₂-Emissionen als einziges Kriterium für nachhaltige Landwirtschaft ist nicht nur ungenau, sondern gefährlich. Sie lenkt von den eigentlichen Problemen ab: der fortschreitenden Bodendegradation, Wasserknappheit und dem Verlust der agrarischen Resilienz.

Nachhaltige Landwirtschaft bedeutet nicht, kurzfristig weniger Emissionen zu produzieren – sondern Böden und Ökosysteme langfristig zu regenerieren.

Studien wie die von Eshel et al. liefern zwar eine Zahl, aber keine Lösung. Wer eine wirklich nachhaltige Landwirtschaft fördern will, muss endlich beginnen, den Boden als wichtigsten Faktor unserer Ernährungssicherheit anzuerkennen.

Denn wer den Boden zerstört, zerstört die Grundlage allen Lebens.

Kommentar erstellen